49.ぶどう膜炎

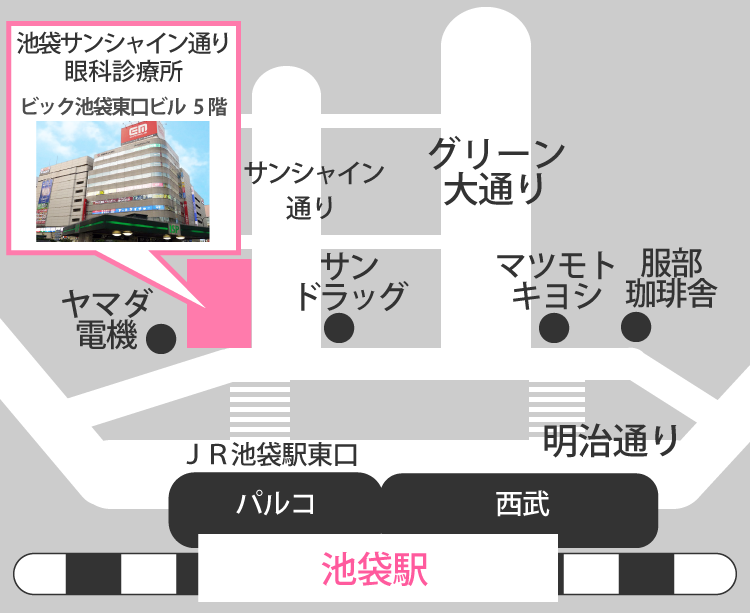

こんにちは池袋サンシャイン通り眼科診療所です。

このところめっきり日が短くなってまいりましたね。

今週のテーマはぶどう膜炎です。

ぶどう膜炎とは

ぶどう膜炎は眼のなかの虹彩、毛様体、脈絡膜とそれに隣接する組織に起きる炎症の総称です。ぶどう膜は眼の組織の中でも非常に血管と色素に富んだ組織です。

<症状>

主な自覚症状として、一般的に、羞明感(まぶしく感じること)・眼痛・霧視(かすみがかかったように見えること)・充血・視力低下・飛蚊症(虫が飛んでいるように見えること)などの症状が出現します。

<原因、種類>

ぶどう膜に対する過剰な免疫反応や、細菌・ウイルス・カビ(真菌)などによる感染が原因となることがありますが、原因を特定できないこともしばしばです。

昔から有名なぶどう膜炎として、ベーチェット病・サルコイドーシス・原田病(三大ぶどう膜炎)が挙げられ、いずれも、免疫系の異常が原因で発症することが分かっています。これらの病気では、目ばかりでなく、それぞれの病気に特徴的な全身症状や検査所見が認められます。

ベーチェット病・・・目、全身の皮膚、粘膜にさまざまな症状をくり返し、やがて慢性化していく、現在も原因不明の全身病です。ときには失明の原因となることもあります。ベーチェット病は、比較的女性よりも男性がかかりやすい病気と言われており、20代が発症のピークと見られています。ベーチェット病患者のほとんどがうったえる症状で、最初に口の中に潰瘍ができる」ことがあげられます。10日もするとその潰瘍は回復するのですが、症状が何度もくり返されます。

目に現れる症状として、眼底出血、視力低下、強い痛み、黒目の部分に膿がたまる、などの症状をくり返します。眼症状はベーチェット病の中でも最も重い症状をあらわす場所です。ほとんど両眼が侵され、後眼部病変として網膜絡膜炎を起こし、最悪の場合、失明に至ることがあるのです。

(ベーチェット病の合併症)

白内障や緑内障、網膜剥離などの合併症が高い頻度で起こります。こうした合併症が起きると、視機能が低下してしまうことも多いので、早期に治療を受ける必要があります。最近では、適切な時期に専門医による手術を受ければ、炎症を強めずに治療できるようになってきており、手術によって視力が回復したり、視野異常の進行を最小限に抑えることが出来るようになっています。

サルコイドーシス・・・サルコイドーシスによるぶどう膜炎の特徴は、角膜の後面に白い小さな沈殿物が多数つき、硝子体には雪玉のような濁りが現われ、眼底には血管炎などの症状が出ます。自覚症状としては、飛蚊症があらわれます。

(サルコイドーシスの合併症)

慢性の病気で、症状が長引いたり、再発をくり返すと、白内障や緑内障を合併し、視力が低下します。高度な視力障害を伴うこともありますが、きちんと治療していれば、失明に至ることはほとんどありません。

原田病・・・網膜と脈絡膜に症状が出るものです。自覚症状としては、両眼の急激な視力の低下、ぼやけて見えにくいなどの症状があります。眼以外の症状として、めまい・難聴・耳鳴り、倦怠感などが現れたり、髄膜炎を併発して、そのために激しい頭痛が起こったりもします。その後、皮膚の一部が白くなったり、髪の毛が抜けたり白髪になったりします。これらの症状はすべて各組織の色素細胞が自己免疫の作用によって破壊されるために起こると考えられています。

(原田病の合併症)

炎症が強いと両眼に網膜剥離が起こってきます。

その他のぶどう膜炎・・・リウマチなどの関節炎に伴うものや、ヘルペスなどのウイルスあるいは細菌によるぶどう膜炎などがあります。

<検査>

一般的な眼科の検査に加えて、必要に応じて眼底の血管造影検査(蛍光眼底造影検査)を行います。また、場合によっては、血液検査・胸部X線検査などの全身検査を行って、原因の究明や治療効果の判定を行います。

<治療>

ぶどう膜炎の治療の中心はステロイド薬の点眼や内服、あるいは点滴です。原因が細菌などの病原微生物による場合は、その病原微生物に効果のある薬が使用されます。茶目(虹彩)は水晶体と癒着しやすいので、これを防止するための治療も同時に行われます

ぶどう膜炎から眼を守るためにできること

ぶどう膜炎は、その診断が難しく、病状を確かめながら治療法を調整する対症的な治療が中心となります。また、白内障や緑内障、網膜剥離などの合併症が高い頻度で起こります。

合併症によって視機能が低下してしまうケースもあるので、専門医を受診し的確な診断を受けて、正しい治療を続け、発作や再発をできる限り少なくすること、そして、もし発作や再発が起こったら速やかに対処し炎症がひどくならないうちに治すことが大切です。

眼科専門医による適切な診断と治療が必要です。

不快な目の症状が少しでもある方は、眼科専門医に相談しましょう。

●上記は一般的な説明です。症状が気になる方は受診の上、医師に相談して下さい。

●一般の方向けですので医学用語は必ずしも厳密ではありません。

●無断での記事転載はご遠慮ください。

●本文の内容は一般論の概括的記述ですので、個々人の診断治療には必ずしも当てはまりません。

※すでに治療中の方は主治医の判断を優先してください。

-

院長: 堀 好子

(日本眼科学会認定 眼科専門医 医学博士)所属学会:日本眼科学会会員、日本眼科医会会員、日本角膜学会、 日本眼科手術学会、日本眼内レンズ屈折手術学会

経歴 昭和61年 岩手医科医学部 卒

平成2年 岩手医科大学大学院 卒平成3年 岩手県立大船渡病院 眼科医長

平成5年 岩手医科大学眼科助手

平成5年 ハーバード大学スケペンス眼研究所勤務

平成9年1月 東京歯科大学眼科勤務

平成9年6月 南青山アイクリニック勤務

平成20年 東京歯科大学市川総合病院勤務平成22年4月~ 池袋サンシャイン通り眼科診療所 管理医師就任

主な論文 The three-dimensional organization of collagen fibrils in the human cornea and sclera.(旧姓Komai)

-

初めての方でもご予約できます。

-

常勤: 新川 恭浩

(日本眼科学会認定 眼科専門医)所属学会:日本眼科学会、日本白内障屈折矯正手術学会、日本網膜硝子体学会、日本眼科手術学会

経歴 平成13年 熊本大学医学部 卒

平成14年 京都大学医学部 眼科学教室入局

平成14年 島田市立島田市民病院 勤務

平成20年 高松赤十字病院 勤務

平成22年 公益財団法人田附興風会 北野病院 勤務

平成26年10月~ 池袋サンシャイン通り眼科診療所 勤務 -

初めての方でもご予約できます。